2025年9月16日(火)~17日(水)に、富士市立少年自然の家にて、ゼミ合宿の一環として「東京農業大学地域環境科学部地域創成科学科 地域デザイン学研修室」の学生30名を対象とした研修を行いました。

今回の研修、当初目的が環境教育プログラムの体験だけなのか、実践まで深めるのか、はっきりしていませんでした。担当の学生や教員と対話を重ね、整理した目的が「体験を通して環境教育に必要な知識と技術を学ぶ」ことでした。

そのために「体験から学ぶ、互いから学ぶ、楽しく学ぶ」を大切にすることを最初に確認しました。

まず、自然体験型環境教育プログラム(以下PG)を体験し、その後、自分たちで作成したPGを相互に実践し、フィードバック(相互評価)をしました。

初日はホールアース自然学校のガイドによる、PGを体験していただきました。

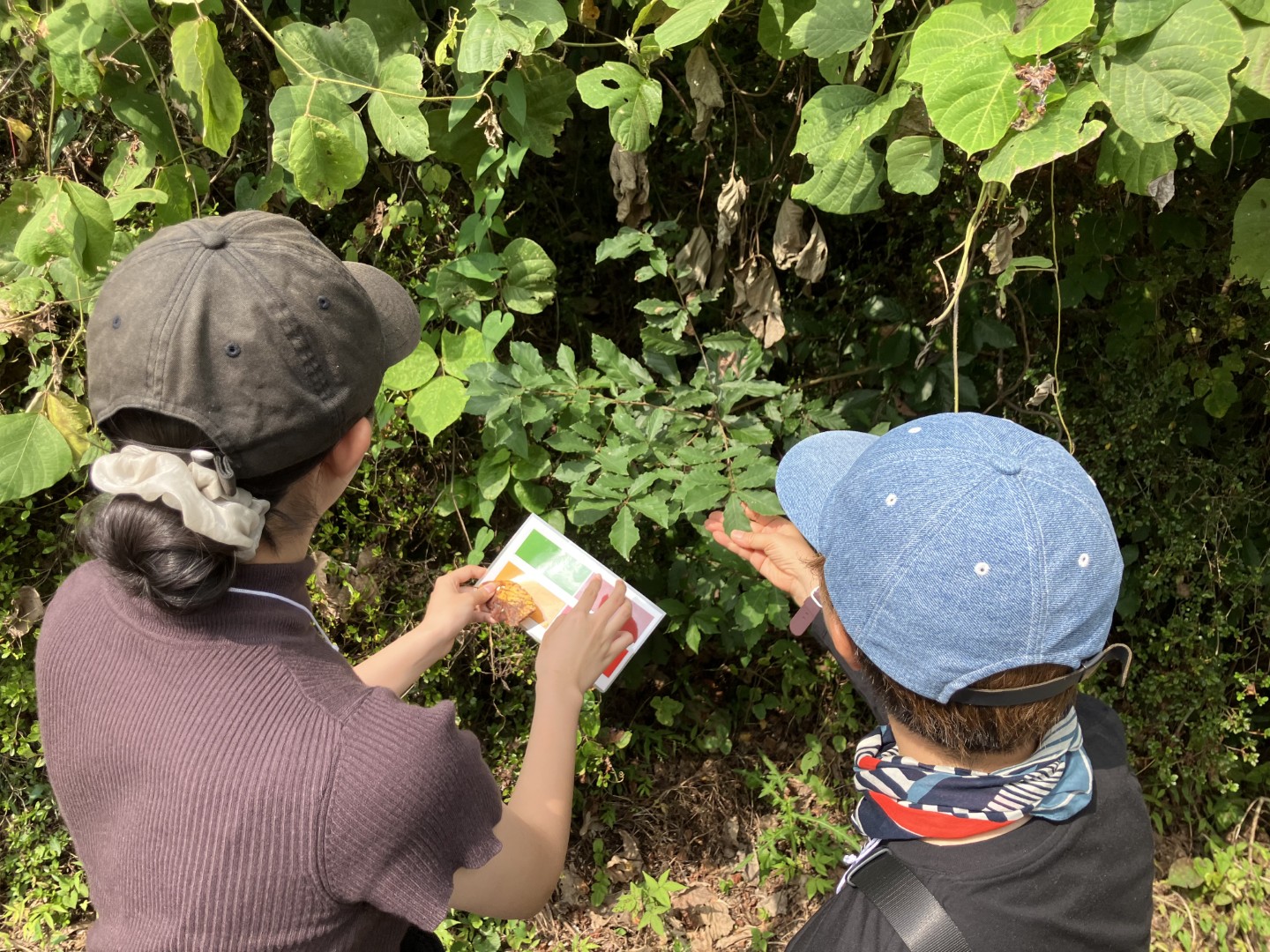

学生同士でコミュニケーションが生まれるような、身体を動かすアクティビティから、季節を問わず、汎用性の高い自然物を活用したアクティビティ、そして今の季節だからこそ観察できる自然物の紹介などが行われ、童心に帰ったように楽しむ姿や、学生自身の活動に取り入れようとする姿も見られました。

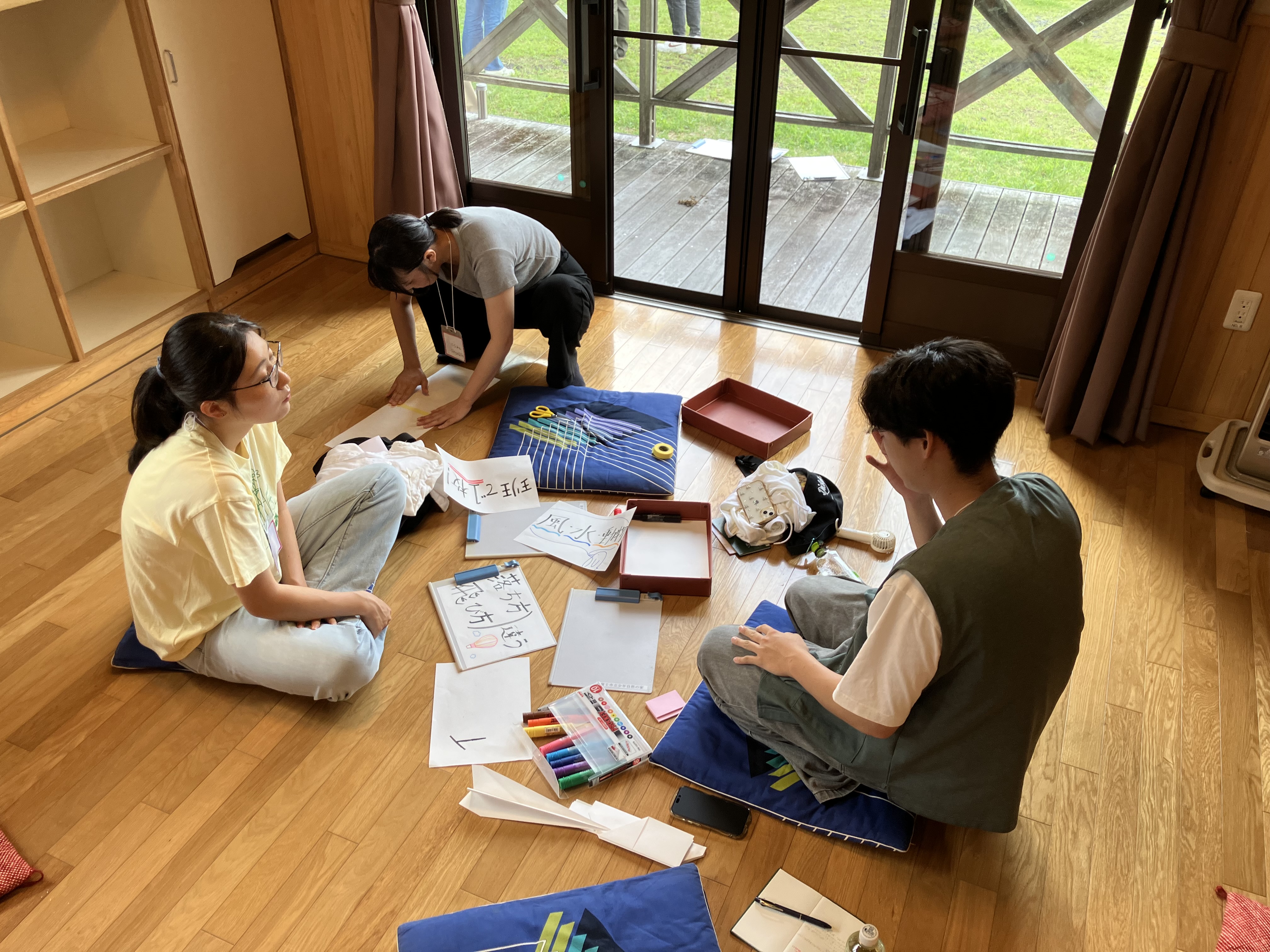

その後は3人1グループで実際にPGを考える時間。与件は、他の12名の学生を対象に、5分程度の自然体験プログラムを企画・実施すること。

今はどんな自然素材があるのか、活用できる小道具(紙・ペン・図鑑等)があるのか、そもそもPGを通して何を伝えたいかなどを話し合い、フィールドの下見や企画をしていました。

2日目にはいよいよ実践!

企画したPGを他のグループを相手に実施します。

葉の感触に特化したPGや、葉を複数集めて色のグラデーションを作るPG、自然物の中でアルファベットを探してくるPGなど、個性あふれるPGが出そろいました。

他のグループのPGを体験した後は、参加者として受けたフィードバック(良かった点、改善点)を書き出し、実施グループへ共有も行いました。

また、実施者自身での自己評価も行いました。

「フィードバックは相手の行動に対して行うもの。人格に対して行うのではない。フィードバックでは『自分の意見』を伝える。『感情』ではない。」

このことを踏まえて、相手の成長を願ってフィードバックを贈りました。研修ではPG企画に向けた講義の後や、フィードバックを受け取った後など、随所に学生同士で話し合う共有の時間を設けました。

講義を受けてどう感じたのか、PGを実施しての感想、フィードバックを受けての感想を学生同士で共有する時間です。

話し合いの内容に耳を傾けていると、率直に思った感想を述べる学生もいれば、過去の経験に結び付けて話す学生、中には新たに疑問が思い浮かび、講師へ質問をしている学生もいました。

PGを実施した直接的な経験や、講師からの講義による学びももちろん大切ですが、こうした仲間と分かち合う時間こそ、主体的な学びがあると私たちは思います。

学生たちのさらなる成長が楽しみです。

いつの日か、彼らと一緒に活動できる日が来るといいな。